樺島町

樺島町(かばしままち)

三尺町ともいわれる程、細長い町であったが、延宝4年に海岸を埋め立てて今の様になった。 糸荷廻船で上方(堺)との交流があった事などから太鼓山(コッコデショ)を出す様になったといわれる。

お旅所に近いので、昔はお旅所用の道具蔵があった。

平成30年度は「椛島町」で奉納。

傘鉾

<飾> 表に猿田彦の赤面、中央に金の御幣、裏に猿田彦の青面、後方に松を配す。

<輪> 〆縄

<垂れ> 塩瀬生地に波に磯の松

奉納踊

「太鼓山(コッコデショ)」(寛政11年(1799)より奉納)

(平成30年度は「太皷山」で奉納)

その他

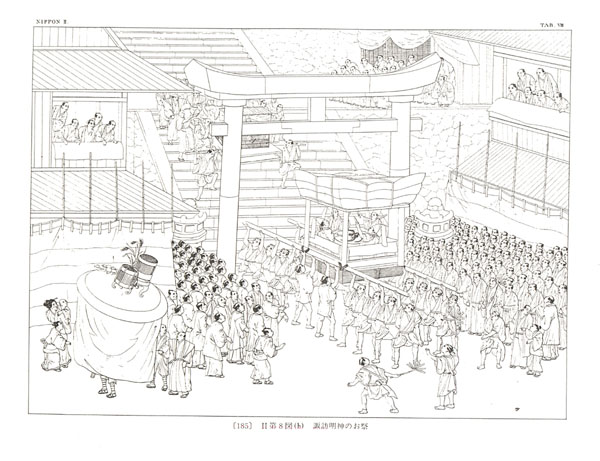

樺島町のコッコデショはシーボルトの「日本」にも紹介されている。座布団は3枚、担ぎ棒も2本しかない。昔の人は力持ちだったのだろうか?

また、傘鉾の飾りは昔の「鶉籠(うずらかご)に粟(あわ)」の意匠である。

シーボルト「日本」(天保年間(1830~))

参照

編集者(まつお)

このページは樺島町に関する書きかけ原稿です。